チクチクする歯ぐきの検査、何をしているの?

2023年6月16日

皆さんは、歯医者さんで歯ぐきがチクチクする検査を受けたことはありますか?

定期健診を受けられている方はよくご存知かと思いますが、先生や衛生士さんが歯ぐきをチクチク触りながら、「3…2…3…4」などと数字を言っているのを聞いたことがあるかと思います。

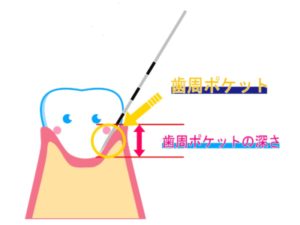

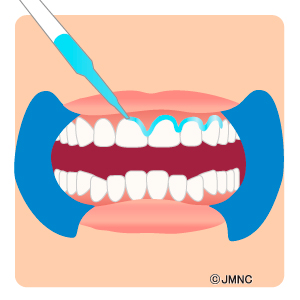

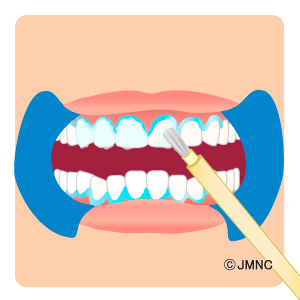

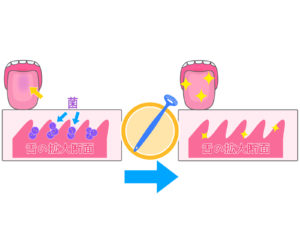

実はこれは歯周病かどうかを確認する検査をしています。プローブという細い金属の器具を歯と歯ぐきの隙間に差し込み、歯周ポケットの深さがどれくらいなのか確認します。プローブにはミリ単位の目盛りが付いていて、それを基準に歯周病の進行状態を見ていきます。歯ぐきが健康な方は、歯周ポケットの深さが3㎜以下と言われており、4㎜以上の方は歯周病と判断されます。

☆歯周ポケットの深さと進行度☆

0~3㎜ 正常で健康な歯ぐき

4~6㎜ 歯肉の炎症や出血が見られ、軽度~中度の歯周病

6㎜以上 歯周病がかなり進行しており、歯がグラグラになる重度の歯周病

歯周ポケットの深さが深いほど歯周病が進行しており、最後には歯ぐきの中の骨が溶けてしまいます。骨が溶けていると歯と歯ぐきの境目が広がるため、そこを確認するのが歯周病の検査です。また歯周病の検査では、歯ぐきからの出血状況や歯の揺れ具合などもチェックします。

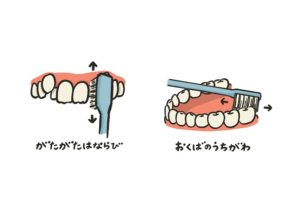

歯周病の恐ろしいところは、初期の段階では自覚症状があまりないことです。見たところ歯周病が進んでいるように見えなくても、検査をしたら歯周ポケットがかなり深くなっていたり、レントゲンで見ると骨が溶け始めているということも珍しくありません。進行した歯周病を回復させることは難しいので、毎日の歯みがきが何よりも大切になりますが、それと同時に歯科医院での定期的なメンテナンスも行い、歯周病を予防しましょう。